我所知晓的《黄帝内经》

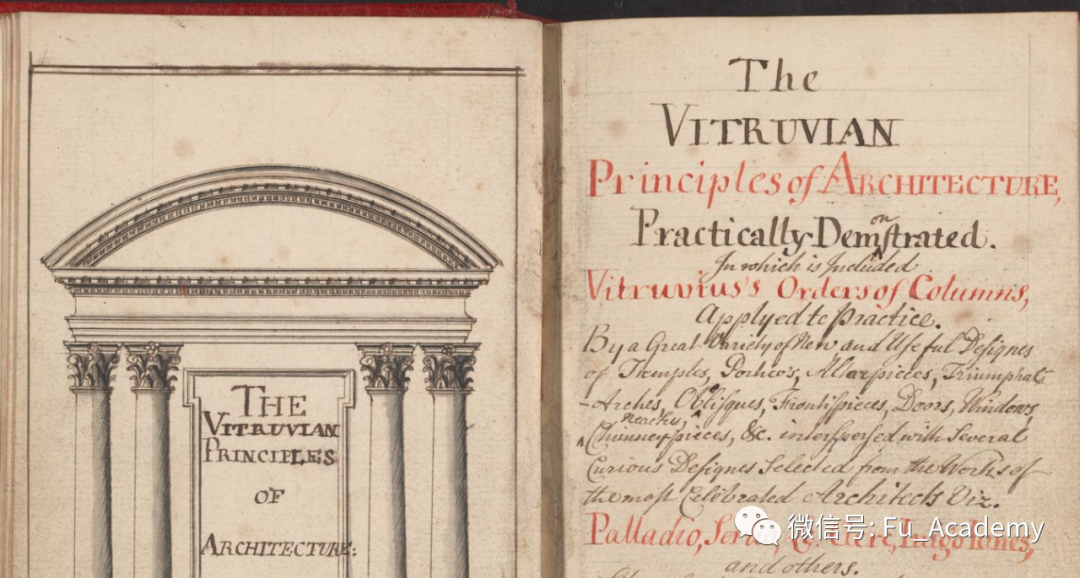

---Vitruvius《De Architectura》

归正这一路走来,自己也曾几度迷茫,而迷失的学者,更是见过太多。“悟已往之不谏,知来者之可追”,在叹息之余,归正也想在本篇文章中,分享几点对《黄帝内经》的粗浅见解。谨以赤诚,望学人借鉴参考。

在不考虑各类真伪难辨的秘本的情况下,归正认为,比起当下的通行本,隋人杨上善的《太素》更加接近真经的原貌。这点几乎可以肯定。

且不论对错,天人合一的质朴世界观,的确是整本《黄帝内经》的写作基础,这点必须牢牢抓住,不可动摇。《黄帝内经》中任何一句看似远在天边的经文,都可以实实在在地在人体找到定位。

对天人合一的世界观,要有足够的文化自信。当下被很多人奉若真理的西方科学文明,在初始阶段也涌现出不少宣扬天人合一的学派:上古的,如古希腊的斯多葛主义---Stoicism,中古的,如古罗马维特鲁威所著的《DeArchitectura》。非常值得一提的是,《DeArchitectura》对西方文艺复兴有着极为深远的影响,文艺复兴三杰之一的达芬奇更是全盘接纳了书中“人体是小世界”的论述,进而再通过深入研究包括人体解剖学在内的各类学科,让整个西方文明走出了阴暗又漫长的中世纪。

因此,不论东西方文明,都天然拥有着天人合一世界观的生长土壤,毕竟,我们是离不开天地的,活脱脱的人。

不少学者认为,《黄帝内经》是一本古代医者各自阐明医理观点的论文集。这个观点是正确的。同时,归正认为这个观点还可以再深入一步:

《黄帝内经》是古人阅读《伤寒论》之后,从不同维度对《伤寒论》的精深医理展开探讨的论文集。也就是说,《黄帝内经》是用来注释和解释《伤寒论》的,是《伤寒论》的附庸,地位不可超越《伤寒论》。

在学习过程中,《黄帝内经》应该和《伤寒论》交错阅读,但两书之间若有歧义之时,应以《伤寒论》为准。这点学人必须谨记。

上古医家和道家,研究的是同样的人体,然而,他们在历史上的某个时点选择了分道而行,《黄帝内经》的第一篇《上古天真论》就是最好的佐证。

医家,接受了人体生老病死的自然规律,旨在缓解人体衰老过程中的各类病痛,而道家,执著追求着羽化飞升的梦想,他们对人体的认知,则更大程度上保留了最初医家的面貌。

在此,真心推荐《南华真经》的外篇内容和《周易参同契》,对读懂《黄帝内经》大有裨益。

整本《黄帝内经》中,充斥着海量的阴阳论述。归纳起来,主要脉络有二:一是藏气之阴阳,穿行于五脏六腑;二是经络之阴阳,散布于人体周身。

归正认为,藏气之阴阳,成熟且成体系,《伤寒论》全书,论述的即是藏气之阴阳,这是中医曾有但却失落的辉煌,也是归正想奋力寻回的宝藏。

对比之下,经络之阴阳,在归正所知的范畴内,似乎多了几分理想主义色彩,且在历史上一直处在半成品的状态。疗效,不可否认有时出奇的好,但尚需我们这些后来者中走出一位巨匠,彻底把这块璞玉雕琢成器。此中难度,可能远超藏气之阴阳,不知道这个时代还有没有诞生出这般巨匠的基础。

归正建议,对于初学中医的朋友,可以参考并学习经络之阴阳,但不能抓着不放。核心,还是先抓住藏气之阴阳。想要两手抓,两手都要硬,就一定两手空空。

淡化五行理论,回归六节真学。这在归正的过往文章中,已经是老生常谈了。但,确实很重要!

五行和六节理论,在《黄帝内经》中都客观存在,但孰轻孰重在此书伊始就很明确了。每本书的前几篇必是奠基定调的,接着才是展开论述,主旋律没抓住,读得再认真也是无用功。纵观《黄帝内经》头九篇,六节才是论述的核心,五行只是附带论及而已:

前三篇谈的是阴阳四时与人体的关系;第四篇,看似典型的五行藏象论,但此篇与前三篇一样,始终不见五行二字。第五篇,终于出现“五行”二字---“天有四时五行,以生长收藏”,然而篇名是阴阳应象,主体内容仍是阴阳四时。第六和第七篇,只论人体阴阳。第八篇通论藏府功能。这六、七、八三篇根本没提五行二字。最后到第九篇,中医生理学——藏象的奠基终于完成。该篇虽见“五运”二字,但主题内容毕竟是六节。从第三篇《生气通天论》,到第六篇《阴阳离合论》,再到第九篇《六节藏象论》,单单从篇名就可以看出编者的思考脉络了。中医的本源,绝非当下流行的五行!

在中医漫长的历史上,定是发生了一次毁灭性的灾难,使得六节理论几近失传。归正认为,我们当下看到的《黄帝内经》,就是自汉末六节理论失传之后,古人在苦苦探寻真理的过程中所修订下来的文集。唐太仆王冰献出七篇大论,是最后一次修订,也是我们唯一知道的一次。但不论哪一次修订,都终究没法真正寻回六节理论,因而,五行理论不得不替补登场。

且言及此,拍了拍书桌上的《黄帝内经》,感受着古本的厚重,而这厚重之下,却是我们与上古文明在断藕之后极脆弱的丝连。回望过去八百年,我们曾经的文明不断地被野蛮追逐并撕咬着,跑得太久太远,以至于早已褪去了曾经的苍苍之色,只留下血肉模糊的惨红。

谨以此文,送给与我一样,在海滩上画着乌托邦的人们。

慧2021-06-26 08:05:09

一直以为内经的理论涵盖但不局限于伤寒论,以为内经是中医的肇始是高山仰止般的存在,没想到伤寒论是如此神一般的存在。也难怪我看伤寒论总是迷茫不懂了。 请问先生伤寒论这么伟大的著作可能是张仲景一人所著吗?赞 2

作者

正史中并没有张仲景此人,我认为他是那个时代半人半神的修行者赞 10

钟俊中西医结合诊所2021-06-26 10:11:30

藏气之阴阳与经絡之阴阳也是体現人体的整体、局部观,以及二者之間的联系。沟通的桥梁仍然是循环。循環仍然是所有治療的核心。如何改善微循環仍然是王道,中西医并无区別。赞 5

作者

[强][强]审疾问病,动态思维太重要了,而身体的核心动态就是循环赞 7

黄立2021-06-26 08:27:09

据说黄帝内经成书于西汉(公元前),伤寒论是张仲景写的,大概成书于公园200年赞 3

作者

只是个人猜测而已,也许史书记载的《黄帝内经》跟当下我们读到的《黄帝内经》不是同一本书,有可能吗?赞 5

黄立

以先生大才,用猜来治学,有失身份。其实伤寒和内经,明显可以看出伤寒引用了很多内经的语句,而我印象当中内经看不到伤寒的原文,还有内经和伤寒其中很重要的一个六经辨证,此六经非彼六经啊,还请指教赞 5

作者

我只是一个普通读书人,并无大才,而我得出的结论,确实有我的思考,您可以沿着我的思路走一走,看看有没有什么不一样赞 2

自强不息2021-06-26 07:59:24

多么神圣的学问,祈愿先生和中医精英们能够寻回上古中医的要义,让《伤寒论》和《黄帝内经》重新主导中医理论与临床实践。赞 4

作者

我尽力而为吧赞 2

生发之力2021-06-26 09:53:26

中医发展的道路中缺少太多的基因了。质疑、确证、再质疑、再确证,是缺乏的。百家学说,目标不在实证,在自圆。不去追求中医真学的底层真理框架,甚至连自己所依据的百家学说的基础也没有质疑过,造成了中医的路千奇百怪,阡陌纵横。然,真理在某一框架内是绝对的,只是缺少发现的眼睛。内经与伤寒论如果仅仅依据现有文献考证的逻辑,只是做了一个时间上的梳理与确认,但我们却当真了,顾此失彼,此名同彼名,思考的起点错误与无法深入注定了在六节藏象本体的面前只能如热锅上的蚂蚁团团转,不得其门而入。知识是大脑的产物,并非所有的知识都是正确的,唯有从本体流露出来的体验与思考是最可能接近正确的,然,这会得到一大票人的否定,因为大家要靠这些不值钱的知识吃饭或者获得自己的存在感。认知的维度注定千百年的乌合之众的思维必定是一场闹剧。此文慈心满满,以打地基的愿力启示那些后来者沿着正确的路标前进。建筑最重要的先立框架,而框架必须是正确的。赞 2

作者

我想做的,其实不仅仅是确立框架,真的赞 3

康祖义2021-06-26 08:15:02

先生高论!赞!赞 3

Lu2021-06-26 07:40:17

《玄隱遺密》赞 3

作者

这本书可以参考赞 1

落脚点2021-06-27 11:05:31

有一位大才说过,通过文体判断,现在我们能看到的黄帝内经 是本伪书。但是以一般人的古文功底,是看不出来的赞 2

作者

我更愿意把现行本定位为:介于伪书和真经之间的参考书赞 2

凌公子2021-06-26 19:01:27

《七略》叙方技为四种: 医经、经方、房中、神仙……赞 1

作者

因此,读书要有足够的甄别能力赞 2

程得勝2021-06-26 09:43:53

话说上古三坟,伏羲时期,创立了八卦,神农时期,八卦发展成熟,此时经方发展很好,还没有经络理论和针灸术,可能刚刚盟芽,此时五行理论可能刚刚盟芽,到了黄帝时期,五行理论成熟,创立了干支纪年,而后发展出五运六气,经络理论和针灸学得以发展成熟。而仲景干啥呢?他把《内经》与《经方》结合了,发扬光大了!《内经》基本上无方剂,就是这个样子!此乃吾之推断!

作者

在历史真相无从确认的情况下,一切理性的思考都很有意义赞 2

程得勝

通过以上分析,我得出一个结论:经方与内经是两个不同的理论体系,经方始于神农,早于内经两千年左右。根据文明发展的普遍规律性可知,越古老的理论越简单,越发展理论越复杂,所以说当用内经理论去解释一个更简单的理论时,很多时候是讲不清楚的!比如明代李时珍用经络理论去研究中药(药物归经论)。

作者

[强]

02wjmjw2021-07-15 21:27:35

读书要像先生那样读……不然读了也是白读赞 1

佩瑯散人2021-06-30 17:05:19

中医最大的悲哀是把五行学说当作了祖宗,认错了祖,自然几千年黑暗混沌一片。希早日回到阴阳的正确道路上,尚有存活和光大的可能。赞 1

鑫鑫洋2021-06-26 22:07:13

《内经》乃医家浮泛之论文集,医理底层逻辑乃仙家登堂入室之阶梯常识,此尽人皆知。汉时家法未断,修习不辍,则不乏高人,亦可理解。唯仲圣仁心泽世悲悯众生,遂据仙家龙虎之言,剪裁辅行诀之经方,论广“桂枝剂”、“柴胡剂”等并多有人体试验,遂得《伤寒》,非不可能也。若辅行诀果非伪书,则其中六神方皆有仙家确证,而仲圣若对单味药又多有体认,则化裁经方,迭代升级,完全可能。赞 1

鑫鑫洋2021-06-26 21:53:47

先生文风审慎了许多,不似当初初见先生博客时文风之古朴倔强了。当时先生认为素问前九篇或明或暗、四象到六节逐渐给出六节框架的,当时依先生之意,则分明是由素问六节而启仲圣活人书的。如今以内经为《伤寒》之附庸,此转变,想来先生又精进千里了。上古文献匮乏缺失,后学不才,斗胆猜测,秦汉《素问》论理尚属完备,东汉儒教迂腐信仰第一次崩溃+道家家法传承尚未断代之时,高人证得化境,则丹家有魏伯阳、医家有仲景为证。如此,则仲景可为化用素问、别裁经方之圣手,遂有《伤寒杂病论》。观夫《辅行诀》阴、阳旦名称之古朴,似对应商代前之“寅晨、申昏”,有人证实商代今明天之分界在寅时,如此则六节确为人体对阴阳合历之严格模拟,历法有置闰,则人体有余气推生死起甚,其理甚明。唯汉后恐丹家修行之家法渐失,世殊事异,科举制兴,丹、医俱微。赞 1

敬天爱人2021-06-26 12:32:55

横看成岭侧成峰 远近高低各不同 不识庐山真面目 只缘身在此山中赞 1

太极使者2021-06-26 11:03:45

非常赞同先生这个思路。《伤寒论》《甲乙针经》的实际治疗效果是明显的。可是我们现在看到的《内经》是前两部巨著几百年后整理出来的。如果不是真正的《内经》失传,这几百年间必然丰富了《伤寒论和针经》,会更加丰富中医的治疗效果。可是没有出现这种情况。后来人整理出来的《内经》七拼八凑,虽然里面也有很好的东西,但拼凑出来的《内经》却失去了古中医核心。古典《内经》理论失传,这也是中医走入歧途的原因。 谢谢归正先生,先生辛苦了[抱拳][抱拳]赞 1

如鱼得水2021-06-26 10:05:18

六节理论,归正教嘛赞 1

作者

可以先仔细翻翻本公众号呀

云瀚2021-06-26 09:27:43

先生的文章,犹如一盏盏明灯,感恩先生!只可惜在下愚钝,在这些明灯下仍然举步艰难,惟有持之以恒,缓慢向前!

作者

当灯塔会被人骂的,还是让我当桩基用的水泥吧赞 1

张晓2021-06-26 08:32:00

先生学究天人,医圣神明不远,续千年绝学,集书集文详论六节,功在千秋赞 1

海2021-06-26 07:57:15

六节的连接是五条道赞 1

上古文明2021-06-26 07:55:17

先生慈悲

作者

只是读书人说该说的话,我并不算慈悲赞 1

钰仪2021-06-26 21:56:59

何以经络之阴阳与藏气之阴阳于时序上多所出入牴啎,其义安在,可否参同汇通,抑二者可求同存异而不相悖?请先生略为开示

鑫鑫洋2021-06-26 21:54:01

启玄子“群疑冰释”或许也只是理上通而修行平平耳。史家、星家俱谓周秦之变时,中国文脉有过致命失传,则丹、医家或因人体鼎炉尚可校正节气而传至汉末亦未可知。如此,则仲圣或因证得大果,而对辅行诀之丹方别有感知,加之汉末瘟疫频仍,人体多有试验,遂内、外双集,成一顶峰,此不可为不能也。盖周秦之断,乃文本之断,人体鼎炉之术或隋唐而微。仙、医家之后断也难,其接续也必有易于文本者亦未可知,此末学之一乐观也。另,推荐先生一本书《藏山雷学》,书中运用逻辑之中道极化为始发,追求逻辑真善美之境而复原出不少隐匿于‘’三式”之宝贵法则,先生大才饱学久思,若能览此书,则有日新亦杏林幸事也,吾辈之幸事也。夏安。

青青子衿长青2021-06-26 11:17:19

先生夏安!内经十八篇成于西汉,其余大体成于东汉至魏晋。